Salon d’écoute #4_Été 25

Par Laurent Nerzic 1. Abacaxi, « Quetzal Pt 1 », extrait de Live au Périscope (B-Records, 2025) 2. Bill Orcutt Guitar Quartet, « Out of the Corner […]

Par Laurent Nerzic 1. Abacaxi, « Quetzal Pt 1 », extrait de Live au Périscope (B-Records, 2025) 2. Bill Orcutt Guitar Quartet, « Out of the Corner […]

ENTRÉES EN MATIÈRE Carte blanche visuelle (couverture et portfolio) : Céline Guichard Poésie arabe contemporaine, par Henri-Jules Julien : Dalia Taha Brouillon permanent, texte Fanny […]

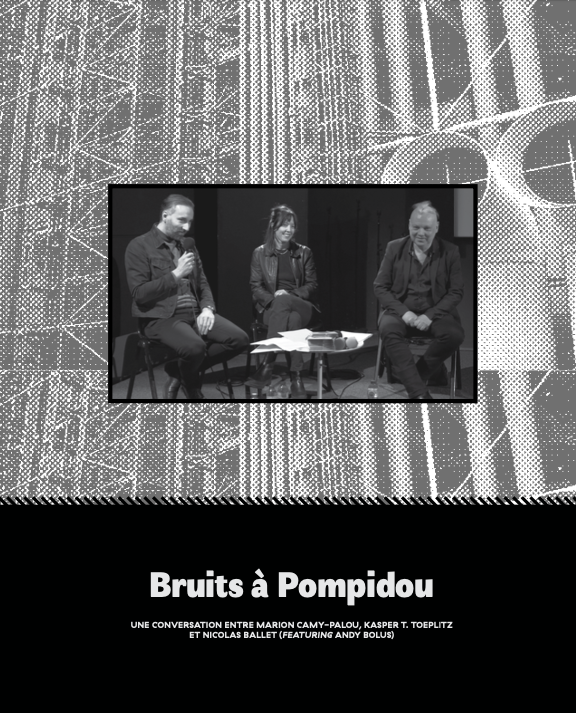

Complément sonore & visuel à l’article paru dans le n° 144 Le 10 avril 2024, Nicolas Ballet invitait Marion Camy-Palou et Kasper T. Toeplitz au Centre […]

Vers une écoute interculturelle – une conversation entre Kristoff K.Roll et La Lleca Par Elena Biserna et Carole Rieussec avec Claire Froes wi watt’heure #51 […]

Par Laurent Nerzic 1. Nina Garcia, « Bye Bye Bird », extrait de Bye Bye Bird (Ideologic Organ, 2025) 2. Richard Wilson Avena, « So […]

ENTRÉES EN MATIÈRECarte blanche visuelle (couverture et portfolio) : Alison FloraPoésie arabe contemporaine, par Henri-Jules Julien : Violette Abu JaladBrouillon permanent, texte Fanny Chiarello/dessin Valentina Magaletti : Des miniatures […]

En écho à l’article de Laurent Nerzic paru dans le n°143 (mars 2025) à l’occasion de la sortie chez Idéologic Organ de Bye Bye Bird, […]

Feminist cut-up Elena Biserna & Carole Rieussec Pour fêter le numéro #50, wi watt’heure propose un cut-up des 49 premiers numéros : une immersion dans les […]

Par Laurent Nerzic 1. Luc Ferrari, « Tautologos 2c », extrait de L’Œuvre électronique (INA-GRM, 2009) 2. Raoul Eden, « Red Sun of a Moonless Mourning », extrait d’Incarnatio (Autoproduction, 2023) 3. […]

ENTRÉES EN MATIÈRECarte blanche visuelle (couverture et portfolio) : FredoxPoésie arabe contemporaine, par Henri-Jules Julien : Enass SultanBrouillon permanent, texte Fanny Chiarello/dessin Valentina Magaletti : Basse solo, atomes et masses (Farida […]

Cécile Babiole, Loops of the Loompar Elena Biserna et Carole Rieussec wi watt’heure #49 est un itinéraire dans l’exposition Loops of the Loom et dans le parcours de Cécile Babiole […]

Par Laurent Nerzic Une sélection trimestrielle & forcément arbitraire, comme toutes les sélections, qui n’a d’autre excuse que celle de donner… 1h07’42’’ de bonheur. 1. […]